Asesinato

en Rincón de Ramírez

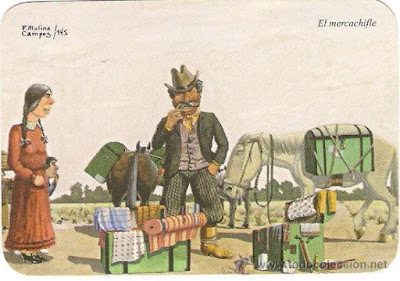

Los “mercachifles", típicos comerciantes

que desde la época colonial recorrían la campaña a pie o en carretas vendiendo

sus mercancías, fueron muy comunes en el paisaje uruguayo hasta bien entrado el

siglo XX.

Hasta la proliferación de las pulperías o

almacenes de ramos generales que además fueron sitio de reunión de cada pago o

paraje, estos mercaderes ambulantes fueron los únicos en llevar, muchas veces a

riesgo de sus propias vidas y bienes, las vituallas para los habitantes de las

despobladas tierras de la Banda Oriental.

Cuando las bandas de matreros fueron

desapareciendo, y con la población en épocas de paz de la campaña olimareña que

tuvo su cenit principalmente en el último tercio del siglo XIX, floreció el

mercachifle, primero de nacionalidad italianos y luego, al despuntar el siglo

XX, de la península arábiga cada vez en mayor proporción, los famosos “turcos”

como se les denominaba popularmente a todos los procedentes que aquella zona.

“Mercachifle” quiere decir “mercader que

chifla”, o que vocea sus productos o actividad para enterar a los vecinos,

rasgo mayoritariamente urbano característico del vendedor ambulante, aún

subsistente en el pito del afilador que, cada tanto, todavía se escucha en los

barrios de nuestra ciudad. En realidad, el mítico mercachifle que se adentraba

en la inmensidad de los campos no lo era en ese sentido, dado lo absurdo de

vocear en medio de las soledades.

Muy al paso su carromato se acercaba a

las estancias y a los puestos, envuelto en coros de ladridos. Ofertaba

herramientas y objetos para el hogar, textiles y hojalatería: alpargatas,

bombachas, camisas, pañuelos, sombreros y boinas. Y también rastras y botas

para los lujosos, el consabido tabaco; zarazas, percales, hilos y agujas para

las mujeres y, entre éstas, para las más presumidas, adornos, baratijas,

cintas, pañuelitos bordados, perfumes y, ya en el ápice del refinamiento, el

tan apreciado jabón de olor.

Bien al contrario de ahora, en aquel

tiempo la gente que trabajaba en el campo también lo habitaba y sólo muy a las

cansadas se movía hasta el pueblo; el “turco” resultaba, pues, imprescindible

nexo no sólo para obtener productos, sino, asimismo, con el conjunto de la vida

social. Admitía, por ejemplo, llevar recados y tomar encargos como traer el

periódico o cosas que se le comisionaba comprar. Su regreso periódico instauró,

a la vez, la modalidad inicial del pago en cuotas.

Muchos de ellos se enriquecieron y

prosperaron con pingües mecanismos de ganancia, fundamentalmente el préstamo de

dinero a tasas de usura, factor de rápido enriquecimiento en el marco de una

economía escasa de circulante, o de la compra abusiva de frutos del país,

principalmente cueros, lanas y cerdas, que tomaban en pago de sus productos.

Uno de esos mercaderes que recorría la

campaña olimareña en el entorno del 1890, era un italiano llamado Miguel

Buralla, radicado en la localidad de Artigas (hoy Río Branco) quien

centralizaba allí su actividad, siendo su zona de influencia primordialmente la

zona este de los actuales departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.

Según archivos de la época, en el otoño

de 1890, abril o mayo, el comerciante salió de la Villa Artigas en viaje relacionado

con su actividad, habiendo desaparecido sin dejar rastros, y sin saberse con

certeza su destino. El hombre fue intentado localizar durante algunos meses,

sospechándose algún accidente o haber sido víctima de asaltantes, sin

resultados positivos hasta que, al pasar del tiempo, su caso fue uno más de los

destinos desconocidos de los pobladores de la época y si bien no olvidado del

todo, si dejado de lado ante la inminencia de los acontecimientos.

Algunos años más tarde, asume la Jefatura

Política y de Policía de Treinta y Tres don Antonio Pan, quien lleva a cabo una

profunda reforma en la policía, fundamentalmente en lo referido a la

titularidad de los comisarios, y a los métodos, procedimientos y recursos de

los cuerpos seccionales de entonces. En ese marco, Pan nombra Comisario de la

3ª sección al comandante Bernardo G. Berro, hijo del presidente de la república

homónimo y a la sazón administrador de una sociedad comercial con asiento en

esos pagos del Rincón de Ramírez, quien fue celoso custodio de la seguridad

pública, relevante investigador a causa de su claro raciocinio e inteligencia,

e incansable perseguidor de maleantes, ladrones y asesinos.

Entre julio y agosto de 1894, por

telegrama que complementa con una extensa misiva dirigida al Ministro de Guerra

del gobierno nacional, Pan se ufana de haberse resuelto por orden suya el

misterio del destino de Buralla, adjudicándose el mérito de haber ordenado a

Berro la investigación del mencionado caso.

Entre julio y agosto de 1894, por

telegrama que complementa con una extensa misiva dirigida al Ministro de Guerra

del gobierno nacional, Pan se ufana de haberse resuelto por orden suya el

misterio del destino de Buralla, adjudicándose el mérito de haber ordenado a

Berro la investigación del mencionado caso.

En efecto, el telegrama fechado el 24 de

Julio comienza diciendo: “Me apresuro a

comunicar a Ud. que desde junio último me preocupaba de esclarecer el

misterioso asunto de la desaparición del súbdito Italiano Miguel Buralla, cuyo

hecho ocurrió en la tercera sección de este departamento en el mes de setiembre

del año mil ochocientos noventa. Hasta ahora permanecía sin aclararse ese

misterio. Felizmente las pesquisas que ha verificado al respecto de acuerdo con

mis instrucciones el señor Comisario de dicha sección Sargento Mayor don

Bernardo G. Berro han venido a dar el éxito más satisfactorio”, y tras

brindar datos generales del caso, Pan anuncia que por carta remitirá todos los

detalles del suceso.

La carta, que transcribo textualmente a

continuación y que también lleva la firma del propio Pan, constituye a mi

juicio una excelente oportunidad de visualizar la realidad de una época

distinta a la actual, con similares delitos pero más barbarie.

Primeras

pesquisas y revelaciones

En

mi viaje a la 3º sección, en junio último, ya por las ideas que he manifestado

respecto a la criminalidad, ya por haber tenido ocasión de oír algunas

relaciones sobre la desaparición de Buralla –relaciones que eran a pesar de su

laconismo pequeños luminares que empezaban a disipar las sombras que como velo

impenetrable ocultaban aquel suceso-, persistí en mi propósito de emprender los

trabajos necesarios para conseguir su completo esclarecimiento.

Al

efecto, di las instrucciones del caso y los datos que poseía al Señor Comisario

de dicha sección, Sargento Mayor don Bernardo G. Berro, de cuya actividad y

recto criterio esperaba obtener un éxito halagüeño.

Se

sabía que la última casa visitada por Buralla fue la de Don José Amaro, socio

de Don Juan A. Ramírez, establecido en el Rincón de Ramírez. No había noticia

de que hubiera salido de allí a parte alguna, y una mujer llamada Rufina F.

Cañas, que vivía en contubernio con Juan Bautista Viera, puestero en el campo

de Amaro, no solo varias veces manifestó esa circunstancia, sino que reveló en

sus conversaciones, que Buralla había sido muerto en lo del mismo Amaro.

Entre

los individuos que habían referido esas conversaciones de la citada mujer, se

encontraba un hermano de ella, avecindado en el departamento de Cerro Largo, 3º

sección, y llamado Quintín Cañas.

Con

la adquisición de estos datos, coincidió una denuncia hecha al señor Berro por

don Serafín Caetano, en los primeros días de este mes, de haber cometido un

robo en su casa dicho Quintín Cañas, cuya prisión, en tal virtud, aquel

empleado pidió a su colega de la 3º sección de Cerro Largo.

Fue

capturado Cañas y una vez en poder del Comisario Berro, éste le hizo prestar

declaración ante el Teniente Alcalde respectivo. Cañas se declaró autor del

robo y, además, habiendo sido interrogado sobre si sabía algo con relación a la

desaparición del italiano Miguel Buralla, manifestando que por su hermana tenía

conocimiento que en casa de Amaro fue muerto Buralla por Alfredo Rodríguez y

Florencio Blas Iguiní, quienes lo habrían sepultado en la quinta, de donde fue

sacado después el cadáver para ser echado en el río Tacuarí.

Enseguida

se hizo comparecer a Juan Bautista Viera, individuo que como he dicho, vivía en

concubinato con la mujer Rufina F. Cañas. Viera hizo igual declaración a la de

Quintín Cañas, agregando que él y su concubina jamás habían querido delatar el

hecho, porque Amaro les dijo que si descubrían el crimen, que correrían igual

suerte que el italiano.

En

vista de estas declaraciones, el señor Berro dispuso capturar a Alfredo

Rodríguez, lo que pronto consiguió.

Detalles

del crimen

Lo

mismo que a los anteriores, se tomó declaración a Rodríguez por la autoridad

judicial competente. Este individuo, desde el primer momento, confirmó las

declaraciones de Cañas y Viera y expresó los detalles del crimen.

Esos

detalles, que aparecen contestes en todas las declaraciones, son los

siguientes:

El

24 de mayo de 1890, al anochecer, llegó el italiano Miguel Buralla a lo de

Amaro, siendo recibido en la cocina por Alfredo Rodríguez y Florencio B. Iguiní. Con motivo de preparar una tropa,

Amaro se hallaba ausente, pero, según asegura Rodríguez, antes de ausentarse

les ordenó a ambos que mataran al italiano porque le iba a cobrar una cuenta de

cuatrocientos pesos.

Estando

Buralla en la cocina, leyendo un libro, Rodríguez entró con un brazado de leña

en el que traía oculta un hacha, con la que de atrás le dio un golpe en la

cabeza, concluyendo por ultimarle con la ayuda de Iguiní.

Sepultaron

el cadáver en la quinta del mismo Amaro. Cuando este volvió, aprobó el

asesinato y más tarde, ayudado por Juan B. Viera y su mujer, exhumó el cadáver

y lo hizo arrojar al Tacuarí, sujeto a unos hierros de gran peso.

Los Presos

Para

terminar las pesquisas y capturar a Amaro, el señor Berro se trasladó a la

Villa de Artigas, Departamento de Cerro Largo, en donde hizo que la mujer

Rufina Cañas declarara ante el señor Juez de Paz y la cual ratificó todo lo

dicho expuesto por Viera y Cañas.

El

comisario de allí, Sargento Mayor don Juan Derquin acompañó al señor Berro en

las diligencias y lo auxilió para la mejor custodia de los presos, de una

manera muy eficaz.

Capturado

Amaro, el señor Berro, no pudiendo hacer lo mismo con Iguiní por hallarse en el

Brasil, dio por terminadas sus diligencias y el día 22 llegó a esta Jefatura

con los presos, quienes al día siguiente fueron puestos a disposición del Juez

Letrado Departamental.

A

pesar de este buen resultado, no han terminado aún esas diligencias. Espero

descubrir algunos vestigios del crimen y para tal fin he ordenado que se

practiquen prolijas exploraciones en el lugar del río Tacuarí en que se arrojó

el cadáver de Buralla. Personas que conocen el lugar indicado, dicen que aún

cuando allí el lecho del río es muy arenoso, tal vez se puedan encontrar los

hierros a que estaba sujeto igual, -hierros que, aseguran algunos de los

detenidos, eran objetos muy conocidos en la casa de Amaro.

A

pesar de este buen resultado, no han terminado aún esas diligencias. Espero

descubrir algunos vestigios del crimen y para tal fin he ordenado que se

practiquen prolijas exploraciones en el lugar del río Tacuarí en que se arrojó

el cadáver de Buralla. Personas que conocen el lugar indicado, dicen que aún

cuando allí el lecho del río es muy arenoso, tal vez se puedan encontrar los

hierros a que estaba sujeto igual, -hierros que, aseguran algunos de los

detenidos, eran objetos muy conocidos en la casa de Amaro.

He

creído conveniente exponer con minuciosidad estos datos para hacer resaltar la

extraordinaria actividad, acierto y empeño del Comisario Berro y por demostrar

la importancia que tiene el descubrimiento del crimen y captura de sus autores

que durante cuatro años han gozado de toda impunidad.

Debo

advertir de paso que Florencio Blas Iguiní, que es el criminal que se halla en

el Brasil, fue criado en casa de Amaro.

La

opinión pública en general manifiesta su satisfacción por los resultados de

tales pesquisas, y la colonia italiana me ha expresado su gratitud porque al

fin se ha logrado conocer el verdadero fin de su compatriota y hacer recaer la

responsabilidad de la ley sobre los que le dieron muerte alevosa.